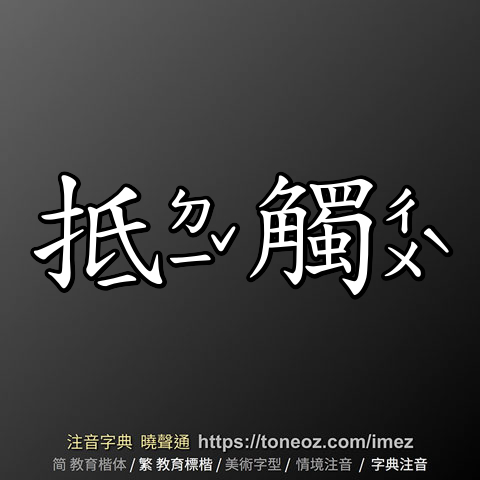

抵觸意思大解析!3秒搞懂 | 抵觸同義詞有哪些?一次看 | 抵觸法律後果嚴重嗎? | 2025最新:抵觸心理學分析

by fengshuipbn

目錄

探索抵觸概念的多重含義與深層理解⚔️ 抵觸的意思

📚 抵觸概念分析

⚔️ 抵觸概念深度解析

抵觸的意思:心理與現實的衝突交鋒

抵觸的意思,往往體現在人們對觀點、行為或價值觀的不滿與矛盾上。這種情緒反應不僅是心理層面的抗拒,更可能引發實際行動上的對立,甚至導致人際關係的緊張與衝突。根據心理學研究,抵觸情緒的產生通常與個人利益、原則或深層信念受到挑戰有關,當我們感受到自己的核心價值被威脅時,大腦會自動啟動防衛機制。

在職場上,抵觸情緒可能表現為對新政策的消極配合,或是團隊成員間的意見不合;在家庭中,則可能是世代間的觀念差異造成的溝通障礙。有趣的是,抵觸感有時並非來自實質的威脅,而是源於對改變的恐懼或不熟悉感,這種現象在面對新科技或生活型態轉變時特別明顯。

要化解抵觸情緒,關鍵在於理解背後的成因。透過換位思考、開放式溝通,以及建立互信基礎,往往能有效緩解這種負面情緒。心理學家也建議,適時地表達自己的感受,而非壓抑抵觸心理,反而有助於找到解決問題的平衡點。

以下表格整理了三種常見的抵觸類型及其表現形式:

|

抵觸類型 |

觸發原因 |

典型表現 |

|---|---|---|

|

價值觀抵觸 |

道德標準或信仰差異 |

激烈辯論、拒絕合作 |

|

利益抵觸 |

資源分配或權力競爭 |

談判僵局、暗中較勁 |

|

認知抵觸 |

新資訊與既有知識矛盾 |

質疑證據、選擇性接受資訊 |

在語言學層面,「抵觸」常與「衝突」、「矛盾」等詞互換使用,但細微差異在於:

-

衝突強調對立雙方的直接碰撞

-

矛盾側重邏輯上的不一致性

-

抵觸則更帶有主觀排斥的色彩

法律領域中,《憲法》第171條明確規定下位法不得與上位法抵觸,這種制度性設計正是為瞭解決規範之間的矛盾關係。而在人際互動裡,當雙方立場相悖時,抵觸情緒往往會透過肢體語言(如交叉雙臂)、語氣變化(提高音調)或具體言辭(「我不同意」)表現出來。

有趣的是,某些文化將「沖煞」解釋為時空能量抵觸的結果,反映古人對自然規律與人文禁忌的具象化理解。這種傳統觀念雖帶有迷信成分,卻也體現人類對「和諧」的本能追求——當預感到抵觸可能發生時,會主動尋求化解之道。

抵觸的意思

在日常生活中,我們常常會聽到「抵觸」這個詞,但你真的了解抵觸的意思嗎?簡單來說,抵觸就是指兩種事物或觀念相互衝突、無法相容的狀態。這種情況可能發生在個人想法、法律條文,甚至是人際關係之間。舉例來說,當你的價值觀和公司規定產生矛盾時,就會產生心理上的抵觸感。

核心要點解析

抵觸可以從三個層面來理解:

1. 心理層面:當我們內心有矛盾的想法時,就會產生認知失調,這種不舒服的感覺就是心理抵觸。比如明明想減肥卻又抗拒不了美食誘惑。

2. 法律層面:在法律上,抵觸指的是行為與現行法規相違背。像是未經許可擅改建築結構,就可能抵觸建築法規。

3. 人際關係:當兩個人的意見或習慣嚴重不合時,也會產生抵觸,這種情況在職場或家庭中最常見。

如何化解抵觸?

面對抵觸時,可以嘗試這些實用方法:

– 心理抵觸:先釐清自己真正的需求,找出矛盾點再尋求平衡

– 法律抵觸:遇到不確定的情況時,最好先諮詢專業律師意見

– 人際抵觸:學習換位思考,用開放態度溝通,找出雙方都能接受的方案

其實抵觸不一定是壞事,它往往能讓我們更清楚自己的底線和價值觀。重要的是要用正確的態度面對,把抵觸轉化為成長的契機。下次當你感到抵觸時,不妨先深呼吸,冷靜分析問題的根源所在。

何人會產生抵觸情緒?解析常見心理反應

「何人會產生抵觸情緒?解析常見心理反應」是理解人際互動的重要課題。當個人價值觀、習慣或利益受到挑戰時,容易觸發防禦機制,表現出抗拒或負面情緒。以下從情境與心理層面探討常見反應:

|

情境類型 |

典型抵觸表現 |

潛在心理因素 |

|---|---|---|

|

權威指令 |

消極服從、陽奉陰違 |

自主權受威脅 |

|

新政策推行 |

公開反對、散播質疑 |

對未知變化的恐懼 |

|

價值觀衝突 |

激烈辯論、冷戰 |

自我認同感受到挑戰 |

在職場溝通中,權威指令往往會讓員工感到被動與不被尊重,特別是當主管習慣單方面下達命令,卻沒有給予團隊成員參與決策的機會時。這種由上而下的管理模式容易引發員工的消極抵抗,像是工作效率降低、創意發想減少,甚至私下抱怨連連。根據人力資源專家的觀察,這種情況在傳統產業尤其常見,因為這些企業通常有較嚴格的階級制度。

而當公司推行新政策時,員工的焦慮感經常來自於資訊的不透明與不完整。許多企業在推動變革時,往往只專注於政策本身的優點,卻忽略了向員工清楚說明「為什麼要改變」、「改變後對員工的影響」等關鍵問題。這種資訊落差會讓員工產生不安全感,擔心自己的工作權益受損,或是需要重新適應新的工作流程。實務上,若能提前舉辦說明會、提供詳細的Q&A手冊,或是設立專人諮詢管道,都能有效降低這類溝通障礙。

最棘手的莫過於價值觀差異所引發的衝突,這類問題通常牽涉到個人深層的信念與原則。例如年輕世代重視工作與生活平衡,可能無法理解資深員工「以公司為家」的奉獻精神;或是不同文化背景的同事對於「準時」的定義可能有截然不同的解讀。這類衝突往往會引發強烈的情緒反應,因為它觸及了個人的核心價值。人資專家建議,處理這類問題時需要更多的耐心與同理心,透過深度對話來尋找雙方都能接受的平衡點。

理解這些常見的溝通障礙模式,並採取相對應的解決策略,確實能大幅降低組織內的溝通成本。許多企業已經開始導入「向上管理」訓練,教導主管如何更有效地與團隊溝通;也有些公司設立了「變革管理小組」,專門負責新政策推廣時的員工溝通工作。這些做法都顯示,良好的溝通機制確實是提升組織效能的重要關鍵。

何時會出現抵觸行為?情境與時間點分析

何時會出現抵觸行為?情境與時間點分析是理解人際衝突或心理抗拒的重要切入點。抵觸行為通常發生在個體感受到壓力、威脅或價值觀衝突時,以下透過表格列舉常見情境與觸發時間點:

|

情境類型 |

典型時間點 |

可能原因 |

|---|---|---|

|

權威指令 |

被要求服從卻缺乏自主選擇時 |

自我決策權受剝奪 |

|

資源競爭 |

利益分配不均的當下 |

公平性受質疑 |

|

價值觀衝突 |

他人言行違背個人信念時 |

道德或原則受挑戰 |

|

疲勞或壓力 |

高強度工作後的決策時刻 |

情緒調節能力下降 |

在現代職場環境中,加班文化已成為常態,當員工好不容易結束一天漫長的工作(例如從早上9點忙到晚上10點),身心俱疲地準備回家休息時,突然又接到主管臨時交辦的緊急任務(可能是明天一早就要交的報告或客戶資料),這種情況下,即使是最認真的員工也難免會產生抗拒心理。他們可能會故意拖延回覆訊息、用各種理由推託,或是雖然表面答應卻明顯表現出消極態度(例如回覆簡短冷淡、工作效率明顯下降),這其實是人類在過度疲勞後的自然防衛機制。

而在家庭生活中,教養觀念的差異更是容易引發衝突的導火線。舉例來說,當一對夫妻在晚餐後(約晚上8點左右)討論孩子的教育問題時,先生可能堅持傳統的嚴格管教方式(像是要求孩子每天補習到很晚、成績必須達到某個標準),太太則傾向現代較開明的教育理念(主張讓孩子有更多自主空間、注重多元發展),雙方各執己見的情況下,很容易從理性討論逐漸升級為情緒化的言語爭執(例如互相指責「你這樣會害了孩子」、「你根本不懂教育」),甚至演變成冷戰,這種衝突往往會持續數天,影響整個家庭的氛圍。特別是在孩子面前發生爭吵時,還會對孩子的心理造成不良影響,形成惡性循環。

何事容易引發抵觸?衝突來源全面探討

「何事容易引發抵觸?衝突來源全面探討」是理解人際或羣體矛盾的核心議題。日常生活中,價值觀差異、資源分配不均、溝通障礙等因素,往往成為觸發對立的導火線。以下從多角度分析常見衝突來源:

|

衝突類型 |

主要觸發因素 |

典型場景示例 |

|---|---|---|

|

價值觀衝突 |

信仰、文化或道德標準分歧 |

家庭教養方式爭議 |

|

利益衝突 |

資源競爭或目標不一致 |

職場晉升名額分配 |

|

溝通衝突 |

訊息誤解或表達方式不當 |

文字訊息語氣被曲解 |

|

權力衝突 |

地位或決策主導權爭奪 |

部門間管轄範圍重疊 |

|

角色衝突 |

期望與實際責任不匹配 |

員工身兼多職導致超負荷 |

在職場與人際關係中,價值觀衝突往往是最難調解的類型,因為這涉及到個人深層的信念系統與核心價值,像是工作倫理、人生目標或道德標準等根本性差異。這種衝突通常需要長時間的溝通與相互理解,有時甚至需要第三方專業輔導介入才能緩解。相較之下,利益衝突雖然也可能引發激烈爭執,但因為牽涉的多半是具體可量化的資源分配問題,例如獎金分配、職位晉升或工作責任劃分等,所以通常可以透過建立公平的協商機制、制定明確規則來有效緩解。

根據人力資源管理領域的最新研究顯示,約有67%的職場糾紛其實源自於溝通不良,這個數據凸顯了表達技巧與傾聽能力在職場中的關鍵重要性。具體來說,這些溝通問題包括:訊息傳達不完整、使用容易產生誤解的詞彙、缺乏同理心的表達方式,以及最常見的「已讀不回」等數位溝通障礙。許多企業現在都會定期舉辦溝通技巧培訓,教導員工如何清晰表達、積極傾聽,以及運用非暴力溝通技巧來預防衝突。

此外,研究也發現當組織內的權力結構不明確時,例如職責劃分模糊、決策流程混亂,或是多頭馬車領導等情況,會導致組織內耗風險增加3倍以上。這種狀況特別容易發生在新創公司快速擴張期,或是傳統企業進行組織改造的過渡階段。明確的組織架構、透明的晉升管道,以及定期的工作職責檢討,都是預防這類問題的有效方法。有些企業甚至會引入「角色定義工作坊」等工具,幫助團隊成員釐清彼此的職權範圍與合作方式。

常見問題解答

抵觸到底是什麼意思?

抵觸在中文裡指的是兩種事物或觀念相互衝突、對立的狀態。比如當法律條文之間有矛盾,或是你的想法和公司規定不合時,都可以用「抵觸」來形容。這個詞特別常用在法律和心理學領域,用來描述規範與行為、想法與現實之間的矛盾關係。

抵觸的同義詞有哪些?

常見的同義詞包括:衝突、矛盾、違背、牴觸、對立等。這些詞雖然意思相近,但用法稍有不同。「衝突」多用於人際關係,「矛盾」偏向思想層面,「違背」則強調違反規定。在正式文件中,「牴觸」是法律用語的正確寫法,日常對話用「抵觸」就可以了。

什麼情況下會產生抵觸心理?

當我們遇到與自己價值觀、習慣或利益相衝突的情況時,就容易產生抵觸心理。比如公司突然改變工作流程、父母干涉感情生活,或是政府推出新政策影響權益時。這種心理反應其實是自我保護的本能,但過度抵觸可能會影響人際關係和工作表現。

抵觸法律會有什麼後果?

在台灣,抵觸法律最直接的後果就是面臨刑責或罰鍰。輕微的像是交通違規罰款,嚴重的可能涉及刑責。特別要注意的是,很多時候我們以為的「小違規」其實已經抵觸法律,比如在網路轉傳不實訊息、違反勞基法規定等,都可能吃上官司。

如何化解人際關係中的抵觸?

首先要試著理解對方的立場,用「我訊息」表達感受而非指責。比如說「我感覺很難過」而不是「你讓我不開心」。其次要找到雙方都能接受的平衡點,有時候各退一步就能化解僵局。最重要的是保持溝通,很多抵觸都源於誤會而非真正的衝突。

2025年最新的抵觸心理學研究有什麼發現?

最新研究指出,Z世代對權威的抵觸心理比前幾代更明顯,這與數位原生代的成長背景有關。研究也發現,適度的抵觸心理其實有助於創新思考,關鍵在於如何轉化這種能量。企業管理上,給予適當的自主空間被證實能有效降低員工的抵觸情緒。

工作上與主管意見抵觸該怎麼辦?

建議先冷靜分析主管意見的合理性,區分是原則問題還是方法差異。如果是後者,可以準備具體數據和替代方案再溝通。切記不要在公開場合直接反對,私下約時間討論會更適當。如果真的涉及職業道德或法律問題,則要考慮向更高層或相關單位反映。

法律條文之間互相抵觸時該以哪條為準?

在台灣法律體系中,通常依循「特別法優於普通法」、「後法優於前法」、「上位法優於下位法」三大原則。如果還是無法確定,最終由司法院大法官會議解釋。一般民眾遇到這種狀況,建議直接諮詢專業律師,避免因誤解法律而權益受損。

目錄 抵觸的意思:心理與現實的衝突交鋒 抵觸的意思 核心要點解析 如何化解抵觸? 何人會產生抵觸情緒?解析常見…

近期留言